- Historiografi Sejarah Islam Dan Hukum Islam Di Pulau Muria (2)

- Dari Kejayaan Hingga Konflik: Penyerbuan Demak Terhadap Portugis Di Malaka

- Dibalik Kejayaan Demak: Patih Unus dan Sunan Kudus Pendukung Setia Raden Trenggono

Baca Juga

(Tulisan Ini Bagian Dari Historiografi Sejarah Islam Dan Hukum Islam Di Nusantara)

Dari berbagai perjalanan yang saya lakukan bersama dengan tim yang menyertai dalam berbagai kunjungan, kita telah mengumpulkan berbagai data nisan. Berdasarkan pengamatan tipologi nisan dan juga model tahunnya maka bisa kita berikan kesimpulan sementara sebagai berikut:

Bahwa islamisasi kawasan Selat Muria dalam konteks diskusi ini diawali dari Tidunan Jepara juga Kawasan Bonang Demak hal ini ditandai dengan keberadaan dua buah tipologi nisan Pasai.

- Adapun di Tiduran disebut-sebut sebagai mbah dero menggunakan nisan tipologi Pasai tahun 1400-an.

- Dan juga di Kawasan Demak yang disebut orang setempat Mbah Mutholib dan juga nisan yang mirip dengan Ampel yang dikenal luas sebagai nisan Sunan Ampel, kemudian di dekat kawasan tersebut ada juga nisan yang khas tersendiri.

- Oleh karena itu kita bisa sampaikan bahwa ada pengaruh Pasai dan juga otoritas dari Gresik sehubungan dengan berdirinya penguasa otoritas Islam di Kawasan Selat Muria, yakni Tedunan dan Demak. Narasi Kolonialisme, jelas menghilangkan peran langsung Pasai (dan Malaka) dalam hal ini.

- Di kawasan Jepara dan Muria terdapat keberadaan nisan berwajah Gresik yang termasuk ditemukan di makam Mbah Daeng. Model-model nisan seperti ini dapat kita temukan dari Gresik sampai ke Cirebon.

- Kedatangan Fatahillah terbukti memang benar dengan munculnya nisan-nisan yang berwajah Pasai atau bena tipe Pasai pada model abad 16 yang banyak muncul di Kudus, Pati mau pun Demak - dalam jumlah yang paling banyak ada di Demak.

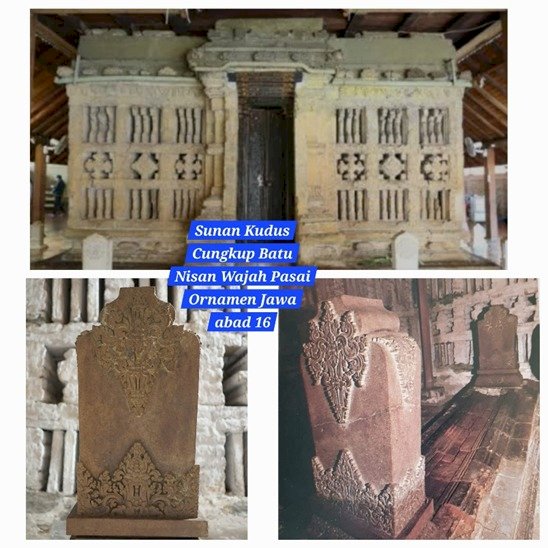

- Nisan tokoh seperti Sunan Kudus jelas menggunakan model wajah Pasai namun menggunakan ornamen Jawa. Yang paling istimewa lagi adalah nisan ini berada di dalam cungkup dari batu. Sampai saat ini hanya ada dua nisan islam di Pulau Jawa yang menggunakan cungkup batu yaitu ada di Gresik dan satu lagi pada makam Sunan Kudus.

- Nisan pada komplek Ratu Kalinyamat memang terdapat pengaruh tipologi namun menggunakan jenis bahan yang berbeda dan juga model kijing penguburan sudah memiliki dinding yang sangat mewah. Dalam pengamatan kami, kijing dengan model dinding ini merupakan kijing dengan ukiran terbaik di Pulau Jawa pada masa abad 16 setelah Malik Ibrahim.

-

- Sebagai sebuah catatan besar, bahwa komplek makam di kubur terkenal yang kita kenal sebagai Wali Songo dan juga tokoh seperti Sultan Hasanudin Banten atau pun Ratu Kalinyamat, merupakan hasil pekerjaan renovasi Belanda. Jangankan makam-makam ini, candi Borobudur besar saja hasil renovasi mereka. Berdasarkan jejak arkeologis dan juga dokumen KLIV kitab isa melihat jejak kondisi makam dalam kondisi hancur, yang mungkin disebabkan penyerbuan Belanda di masa masa awal dan kemudian direnovasi lagi pada masa Snouck Hurgronje.

- Berdasarkan sebaran nisan-nisan di wilayah Pulau Muria, maka kita bisa nyatakan bahwa Islamisasi otoritatif di Jawa Tengah diawali dari Demak dan Tiduran untuk menyebar sampai ke Jepara (masa abad 1400) dan pergerakan masif terjadi pada masa Fatahillah yang membawa jaringan Islam besar. Berdasarkan pengumpulan nisan tipologi Pasai dan wajah Pasai abad 16, nisan terbanyak ada di Demak yang kita tafsirkan sebagai tambahan kekuatan darat sementara kekuatan maritim ditangan otoritas islam yang sudah ada sebelumnya yang berasal dari Gresik/Malaka hingga ke Jepara yang terdapat pada mbah Daeng.

- Interpretasi ornamental, tipologi dan kajian detail akan dibahas di waktu tersendiri dengan tema yang tepat.

- Kita doakan semoga seluruh amal ibadah muminin ini, Allah balas dan terima semua amal ibadahnya.

Rekonstruksi Hukum Islam Di Pulau Muria

Konstruksi sejarah Islam dan hukum Islam di Jepara dan kawasan Pulau Muria secara keseluruhan menunjukkan wilayah pesisir yang dinamis, dipengaruhi oleh jaringan perdagangan maritim global, serta memiliki elite penguasa Muslim (dengan kemungkinan asal-usul beragam seperti dicatat Pires).

Wilayah ini juga secara jelas mengembangkan otoritas keagamaan lokal yang signifikan melalui peran otoritas kekuasaan Islam yang berelasi dengan kegiatan perdagangan. Hal ini sekaligus menepis konstruksi kolonialisme bahwa hal ini merupakan kegiatan random dan dikaitkan dengan cerita cerita tentang para Wali. Namun demikian merekonstruksi detail praktik hukum Islam formal pada periode awal ini (abad ke-15 hingga ke-16) masih menjadi tantangan historiografis yang memerlukan pendekatan kritis terhadap sumber. Sumber sezaman seperti Pires lebih fokus pada politik dan perdagangan, sementara sumber tradisional seperti Babad memiliki agenda naratifnya sendiri.

Sampai saat ini, Jepara dan khususnya Kudus, yang di dalam prasastinya memuat tentang keberadaan seorang Qadhi, masih belum masuk di dalam pemetaan historiografi hukum islam padahal realitanya Jepara pernah di tempatkan dua orang qadhi, dari Fatahillah yang datang belakangan.

Mengutip Disertasi, Hukum Islam Dan Kebudayaan: Studi Dialektika Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kudus yang ditulis oleh Mahda Reza Kurniawan, Program Doktor Studi Islam, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, tahun 2018, Historiografi hukum Islam di Kudus menunjukkan proses dialektika yang mempertemukan ajaran agama dengan tradisi lokal, menghasilkan praktik hukum yang khas bagi masyarakat.

Hukum Islam sebagai wahyu memiliki sifat normatif dan mutlak, tetapi dalam praktiknya, mukallaf menggeser wahyu tersebut menjadi wujud empiris melalui perilaku hukum. Mukallaf sebagai pelaku hukum menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan melalui proses sosial, perilaku hukum tersebut berkembang hingga akhirnya menjadi tradisi yang memiliki daya paksa seperti hukum itu sendiri.

Tulisan sebelumnya dapat dibaca pada tautan berikut:

Historiografi Sejarah Islam Dan Hukum Islam Di Pulau Muria (2)

Dalam masyarakat Kudus, hukum Islam mengalami perubahan melalui interaksi dengan budaya lokal. Pada awalnya, hukum Islam dipahami sebagai norma yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah, tetapi dalam praktiknya berkembang melalui perilaku mukallaf yang menjadikannya bagian dari struktur sosial. Tradisi wong Kudus lahir dari proses ini, di mana ajaran Islam tidak sekadar diterapkan secara tekstual, tetapi juga beradaptasi dengan kearifan lokal. Menara Kudus, misalnya, menunjukkan arsitektur pluralis yang mengandung unsur Hindu-Buddha, mencerminkan bagaimana hukum Islam dapat berinteraksi dengan budaya pra-Islam yang telah lama ada di wilayah tersebut. Tradisi dandangan, yang awalnya hanya terkait dengan pengamatan hilal menjelang bulan Ramadan, berkembang menjadi kegiatan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, budaya, dan politik. Sikap tidak menyembelih sapi, yang berakar pada praktik konsumsi, akhirnya menjadi simbol penghormatan terhadap warisan Hindu-Buddha di masyarakat Kudus.

Dialektika hukum Islam di Kudus juga terlihat dalam konsep etos kerja gus ji gang, yang awalnya merupakan ajaran agama tetapi kemudian menyerap nilai-nilai sosial sehingga membentuk karakter masyarakat Kudus. Proses ini menunjukkan bagaimana Islam tidak hadir sebagai entitas yang terpisah dari kehidupan sosial, tetapi mengalami dinamika sehingga mencerminkan identitas masyarakat secara keseluruhan. Sholawat kebangsaan menjadi contoh lain dari dialektika ini, di mana praktik ibadah mengalami transformasi dengan mengakomodasi nilai-nilai kebangsaan, menghasilkan format baru seperti sholawat Asnawiyah.

Dialektika dalam hukum Islam terjadi melalui pertemuan antara unsur-unsur yang tampak bertentangan. Hukum Islam sebagai materi normatif berhadapan dengan tradisi lokal yang memiliki eksistensinya sendiri dalam ruang dan waktu. Dalam teori dialektika yang dirumuskan oleh F.W. Hegel, terjadi proses di mana unsur tesa (ajaran Islam) bertemu dengan antitesa (tradisi lokal), yang akhirnya menghasilkan sintesa berupa praktik hukum Islam yang unik di Kudus.

Contohnya adalah penerimaan arsitektur Hindu-Buddha dalam menara Kudus atau kesepakatan dalam perjanjian Hudaibiyah yang menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat bertransformasi dalam lingkungan sosial tertentu. Namun, dalam penelitian yang kami kembangkan, justru bangunan sunan kudus sama sekali tidak memiliki unsur Hindu Buddha.

Jasser Auda menjelaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi berkembang melalui spektrum kepastian dan probabilitas, yang dalam Ushul Fiqh dikenal sebagai qath’i dan dzanni. Dalam perspektif ini, hukum Islam di Kudus berkembang sebagai sebuah sistem yang menyesuaikan diri dengan konteks sosialnya. Dialektika ini bukan hanya dalam bentuk pemikiran, tetapi juga dalam praktik konkret, di mana hukum Islam berkembang melalui sintesis antara nilai-nilai normatif agama dengan realitas sosial masyarakat Kudus.

Kesimpulan dari historiografi hukum Islam di Kudus menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya seperangkat aturan normatif yang kaku, tetapi juga sebuah sistem yang dinamis dan berkembang melalui interaksi dengan budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Proses dialektika ini menghasilkan budaya hukum Islam yang unik, menjadikan ajaran agama sebagai bagian integral dari identitas sosial masyarakat Kudus.

Meski pun detail praktik peradilan formal masih perlu digali lebih dalam, pemahaman sejarah mencatat keberadaan figur-figur kunci yang memegang otoritas keagamaan dan kemungkinan besar juga menjalankan fungsi yudisial dalam komunitas Muslim awal di pesisir utara Jawa dan sekitarnya.

Di antara figur penting ini adalah Fatahillah, yang tidak hanya dikenal sebagai pemimpin militer dan politik (seperti dicatat Barros, tetapi juga figur ulama yang dalam beberapa tradisi disebut memegang otoritas keagamaan signifikan (yang mungkin dipahami sebagai peran layaknya seorang Qadhi). Tokoh sentral lainnya adalah Qadhi Ja'far Shadiq, yang lebih dikenal luas sebagai Sunan Kudus. Perannya sebagai salah satu Wali Songo, penyebar Islam, penasihat kesultanan Demak, sekaligus figur yang memiliki otoritas keagamaan dan hukum (sebagai Qadhi menurut tradisi), menempatkannya sebagai pilar penting dalam pelembagaan Islam di kawasan ini.

Secara logis, keberadaan figur seotoritatif Qadhi Ja'far Shadiq (Sunan Kudus) dan kompleks bangunannya yang monumental menunjukkan dugaan bahwa Kudus pada masa itu berfungsi sebagai pusat syiar Islam yang utama (dayeuh). Kompleks ini tidak hanya menjadi tempat ibadah dan pusat pemerintahan lokal, tetapi sangat mungkin juga merupakan salah satu pusat pendidikan Islam atau pesantren terawal di Jawa Tengah, tempat di mana ajaran Islam, termasuk aspek hukumnya (fiqh), diajarkan, diinterpretasikan, dan kemungkinan besar juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa di bawah otoritas Sang Sunan sebagai Qadhi. Ini menunjukkan integrasi awal antara otoritas keagamaan, pendidikan, dan praktik hukum dalam pembentukan masyarakat Islam di Pulau Muria dan sekitarnya.

*) H Sariat Arifia, akademisi, peneliti sejarah dengan minat yang mendalam pada sejarah Nusantara, mencurahkan enam tahun terakhir untuk mengungkap kisah heroik Fatahillah dan Wali Songo dalam melawan penjajahan Portugis. Melakukan penelitian dengan metodologi penelitian Indo-Islami-Arkeologi yang dirintis Prof. Dr. Muarif Ambary, Sariat telah menjelajahi berbagai wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Pasuruan, mengumpulkan dan berupaya memetakan tipologi nisan dan bukti arkeologis lain yang belum pernah terungkap sebelumnya.

- Konklaf: Proses Pemilihan Pemimpin Kaum Katolik Sedunia

- Hebat! Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Puji Capaian Investasi Sudah Capai Rp 21 Triliun

- Saat Musrenbang, Gubernur Luthfi Tegaskan Ke Bupati Dan Wali Kota Gaspol Kejar Percepatan Target